| 畫象磚

畫象磚,主要是指在磚面上刻畫,或利用壓印技術壓印出圖像和花紋的磚。一般來說,多用於嵌砌、裝飾墓葬,最遲在戰國時期就已開始使用。就考古資料顯示,漢代畫像磚多用於墓室建築,主要分佈在今日河南、四川兩個省份,其餘在江蘇、山東、陜西、甘肅、內蒙古等地均有少量的發現。

一般來說,漢代畫象磚的製作方法,主要可分為磚的製作、圖像的製作兩個面向來討論。

一、磚的製作

就形制上來說,畫象磚可分為空心磚,與實心磚等兩種主要的形式。在表現手法上,則具有長方空心磚,方形實心磚、長方實心磚、小條磚,及楔形實心磚等不同的面貌。磚泥的原料,主要為經過篩選、淘洗、沉澱的細緻泥土,再經過搥打與攪拌等過程而成為磚泥。其中在部份畫象磚中,還可發現除細泥外,似乎摻有麻一類的纖維質,以增加磚塊的拉力。

(一)、空心磚

空心磚的製法較為複雜,各家的解說不一,主要可分為三種說法:

1、 四片黏合法

畫象磚的四個面,按一定尺寸製成厚薄大小一致的泥片。待泥片晾乾後,再將四片組合,接縫處以磚泥黏合,最後燒製而成。

2、 支撐法

指利用幾塊長條的木板做為撐板,然後在撐板外裹上粗麻布,最後再貼上磚泥完成。

3、木模製作法

指利用五塊木板扣合或圍堵成所欲製作的空心磚長、寬,及厚度相同的木模,再其底部及周壁上塗上4~5公分的磚泥。然後在磚泥用手捺壓,或以木製工具拍打,使其均勻堅固。而在印有圖像的一面,則以另一個與上述木模相同尺寸的木模製作,待略為晾乾後,再將圖像印上。最後則將兩者黏合一起。

(二)、實心磚

實心磚的形式,雖然多樣,但較空心磚的製作簡單。一般說來,多為和模灌泥脫製後,再燒製而成。但也有少數是直接將磚泥拍打成厚片,在依需要切割而成。

二、圖像的製作

就現有的出土資料顯示,製作畫象磚圖像的方式大致分為三種:

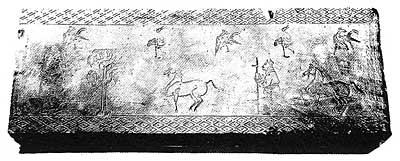

(一)、直接刻畫圖像在泥坯上

這種畫象磚圖像製作方法,並沒用壓模的方式,而是用尖利器物直接刻畫圖像在泥坯之上。圖像的題材與構圖,都相當簡單且疏朗,一般來說此技法比較少被運用。

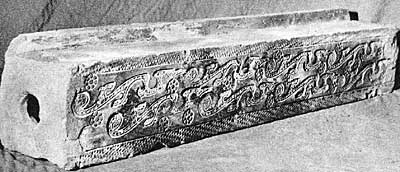

(二)、壓模法

此技法多見於鄭州、洛陽等地的空心磚的圖像。主要方法為將泥坯晾乾到一定程度後,再以兩至多種的模型交替使用,將圖像印製上去,大體來說構圖都經一定的安排設計,繁複而不雜亂。

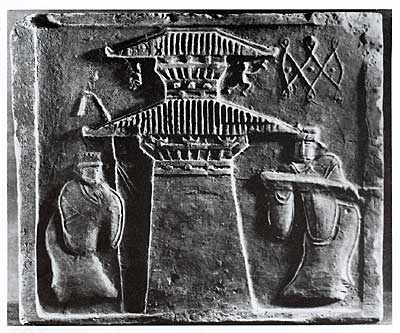

(三)、翻倒脫模法

指在製做泥坯的過程中,磚與圖像同時藉由脫模完成。其中磚上面的圖像與木模上的雕刻剛好相反,例如磚上圖像如果為凸起的陽線,則木模為凹陷的陰刻,反之亦然。一般來說多見於南陽與四川等地的畫像磚。

|